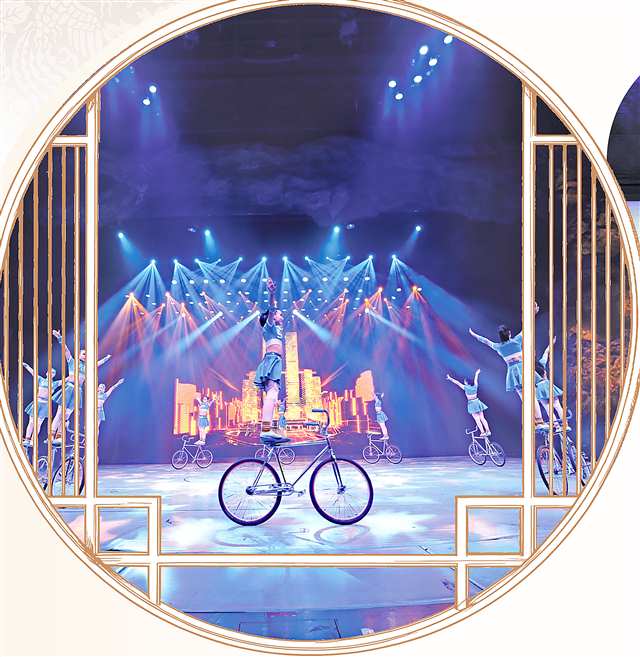

《女子集体车技》表演现场。(重庆杂技艺术团供图)

回望过去,重庆艺术事业始终扎根沃土、映照时代,开出绚丽之花;展望未来,重庆艺术事业如同两江之水,奔涌不息。

从扎根本土的精品创作到普惠全民的演出服务,从薪火相传的人才培育到走向全国的文化传播,重庆用艺术的力量诠释着城市精神,用文化的魅力凝聚着发展动能,让艺术之花在巴渝大地常开不败。

超百项

十年来,全市新创、打磨及复排重点舞台艺术剧目60部,百余个项目斩获国家级奖项,实现舞台艺术主要门类奖项全覆盖

1500场

9家市级文艺院团年度演出总量超过1500场,打造了一批常演常新的经典剧目和现象级艺术IP

■ 新重庆-重庆日报记者 周双双

长江与嘉陵江在此交汇,碰撞出澎湃活力;群山与都市在此交融,孕育出独特品格。

重庆,这座屹立于中国西南的山水之城,正以日益强劲的文化软实力与喷薄涌动的艺术创造力,在全国乃至世界的艺术版图上,刻下愈发鲜明的“重庆印记”。

根植传统、拥抱时代,重庆艺术事业在创作、演出与人才培育的广袤田野上,正绘就一幅百花齐放的灿烂画卷。

扎根本土文化

精品力作绽放思想之光

“百看不厌!”10月28日晚,重庆川剧艺术中心掌声雷动,川剧经典剧目《白蛇传》精彩上演,其中的片段曾以小品《借伞》亮相2025年央视春晚。而这样的热烈场景,几乎每天都在市内多个专业剧场轮番上演。

重庆广大艺术工作者始终坚持以人民为中心的创作导向,深挖本土文化富矿,紧跟时代前进步伐,推动各艺术门类创作呈现出生机勃勃、硕果累累的繁荣景象。十年来,全市新创、打磨及复排重点舞台艺术剧目60部,百余个项目斩获国家级奖项,实现舞台艺术主要门类奖项全覆盖,美术作品更是多次入围全国重要展览,彰显了巴渝文化的深厚底蕴与创新活力。

三千年江州城,八百年重庆府。重庆的艺术创作密码,始终深深植根于本土题材。

川剧作为巴渝文化的活态传承,在守正中焕发新生。2018年,重庆市川剧院创排川剧《江姐》成为红色题材艺术表达的典范,于2022年获第十七届文华大奖,现已累计演出189场,让红岩精神通过戏曲艺术代代相传。剧院创造性传承经典,整理挖掘濒临失传的折子戏近百折,同时推出沉浸式旅游驻场演出《醉人的川剧》,让传统唱腔与现代文旅场景深度融合。

重庆京剧院深耕优质内容,用师带徒与“一角多演”模式演绎《穆桂英大破天门阵》等经典剧目,让不同流派演员赋予角色多元魅力。与成都市京剧院联合创排的印象京剧《薛涛》,斩获第十届中国京剧节“优秀剧目奖”。

现实题材创作同样亮眼,重庆市歌剧院推出全国首部长江生态文明主题歌剧《一江清水向东流》,荣获第五届中国歌剧节“优秀剧目奖”。重庆歌舞团《杜甫》《绝对考验》两部“荷花奖”舞剧收获全国观众热捧,其中《杜甫》已全国巡演237场,成为2024中国演出市场票房榜舞剧类国内十强,是央视《新闻联播》点名全国三部“常演常新的舞台艺术作品”之一。

艺术形式的跨界创新让传统美学焕发光彩。重庆杂技艺术团首创“蹬伞”“十字钢丝”等经典节目,创排的《幻影飞鸽》《仙豆》《摇摆青春》《天女散花》连续4次斩获中国杂技最高荣誉金菊奖,成为全国业界高峰。原创芭蕾舞剧《追寻香格里拉》《死水微澜》《归来红菱艳》,以西方艺术形式诠释东方意境,国内外演出超300场。重庆民族乐团打造的《朝天扬帆》等民族管弦乐音乐会,将川江号子、巴渝民歌融入交响乐,描绘出两江四岸的璀璨风光。四川评书《英雄机长》等曲艺作品,以接地气的艺术形式传递巴蜀烟火气。

这些作品,是重庆专业文艺院团对艺术品质积极追求的具体体现。一批批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作,在全国文艺舞台上发出了响亮的“重庆声音”,充分展现了重庆文艺工作者勇攀艺术高峰的信念与实力。

重庆市歌剧院院长刘广在接受采访时表示,正如该院“艺术无限”的院训所言,他们一直在积极探索新的艺术表达形式,除了打磨歌剧《尘埃落定》外,目前正在筹备一部更具重庆辨识度的歌剧,计划深度挖掘重庆的历史文化与城市精神,打造属于重庆的歌剧名片。

重庆市话剧院院长张剑、重庆歌舞团团长苟晓燕也有着同样的创作追求。

重庆市话剧院除了与四川人艺创排话剧《谁在敲门》外,还深耕巴渝文化沃土,挖掘本土历史人物故事,目前正谋划启动战国时期重庆“大女主”巴清的剧本创作。

重庆歌舞团则将创作视角聚焦当代重庆的发展与变迁,一方面打磨舞剧《超燃青春之上下城》;另一方面正全力创作反映西部陆海新通道建设的剧目,通过艺术手法展现重庆在国家战略中的重要作用。

构建活力生态

艺术芬芳惠及城乡大地

优秀的创作需要广阔的舞台方能绽放光彩。

多年来,重庆着力构建布局合理、业态丰富、供需两旺的演出市场体系,9家市级文艺院团年度演出总量超过1500场,打造了一批常演常新的经典剧目和现象级艺术IP,让艺术成为市民生活的重要组成部分,也让重庆文化形象更加鲜明。

10月28日,在两江交汇的重庆大剧院户外广场,市民于凤在细雨微风和灯火璀璨中,聆听了一场江畔音乐会。

以城市夜景为幕、山水为台,“江畔音乐会”为市民奉上沉浸式的浪漫乐声,自2022年开始演出以来,已经成长为拥有超千万粉丝的原创艺术IP,央视《新闻联播》将其作为国际消费中心城市建设典型案例报道。

江畔音乐会的火爆出圈,是重庆不断拓展演出边界,构建完善的线下演出网络的生动体现。一直以来,重庆坚持优质文化资源下沉,组织市级国有文艺院团送演出下基层,年均演出超400场,覆盖城市社区、学校、乡村。全市17家公共美术馆年均举办展览超200个,重庆美术馆的“多彩巴蜀”系列展览、“重庆都市艺术节”等品牌活动,累计接待观众超百万人次。创新推出“景区+演艺”模式,《极限快乐》《重庆·1949》等文旅演艺品牌,累计演出超3000场,成为文旅融合的成功范例。45家演艺新空间的授牌运营,让小剧场、Livehouse成为艺术传播的新阵地。

当线下演出不断受惠于更多的观众时,线上传播矩阵则打破时空界限,扩大艺术覆盖面。舞剧《杜甫》中的“丽人行”舞段在短视频平台爆火,带来超40亿次的全网曝光量。重庆市川剧院展示川剧绝活、重庆芭蕾舞团上线幕后训练花絮……各文艺院团借助抖音、微信视频号等平台,推出经典剧目片段、艺术普及短视频,让传统艺术走进年轻群体。

线上线下融合的展演模式成效显著:2023年首届重庆都市艺术节焰火表演线上曝光量超17亿人次,成为现象级城市文化事件;连续三年举办“中国顶尖舞者成长计划”,通过线上评选、线下展演相结合的方式,打造全国性舞蹈品牌,涌现出李思雨等本土顶尖芭蕾舞者,由李思雨、杨晨呈共同演绎的原创双人舞《惊鸿》,成为第十八届文华奖节目奖唯一入选终评的芭蕾舞蹈作品。

厚植培育沃土

梯队建设筑牢发展根基

艺术的繁荣,归根结底靠人才。

“十四五”期间,重庆着力构建院校培养、大师传承、政策扶持的人才培养体系,打造了一支老中青衔接、专业能力过硬的艺术人才队伍,为艺术事业可持续发展提供了坚实支撑,涌现出一批全国知名的艺术大师和青年才俊,人才结构日益优化。

今年5月8日,时隔5年举办的第八届舞台艺术之星大赛暨新重庆新作品舞台艺术节目展演落下帷幕,22岁的重庆市川剧院演员白孟迪,以一折《乔子口》获得戏曲组一等奖。10月29日晚,白孟迪与搭档再一次完成了川剧《白蛇传》的演绎,获得满堂喝彩,谢幕时,这位年轻的演员眼角湿润了。从2020年首次参加舞台艺术之星大赛获得二等奖,到5年之后如愿“摘星”,白孟迪不断练习、改进,不敢稍有懈怠。

白孟迪交出的成绩单背后,不乏大师引领。上午练习基本功、下午排演戏目,还有“梅花大奖”获得者沈铁梅的指导,这是白孟迪得以快速成长的重要原因。

年轻的舞台艺术人才不断精进技艺,国有文艺院团的领头羊则持续发挥带动作用。“梅花奖”得主、市京剧院副院长周利主演的《穆桂英大破天门阵》参加第四届全国戏曲(南方片)会演,获文化和旅游部2020—2024年优秀保留剧目复排提升优秀案例;市话剧院副院长王弋领衔主演的话剧《谁在敲门》,入选第十八届文华剧目奖终评并参加第十九届中国戏剧节;市曲艺团艺术总监、一级演员袁国虎的四川评书《三英战吕布》成功入选首届全国曲艺院团优秀节目汇演,是全国27个入围节目中唯一的评书类节目,展现了巴渝曲艺的独特魅力……

赛事和演出之外,还有更多的培养方式助力人才成长。比如,实施《西部地区现当代舞编导人才培养》国家艺术基金项目,线上培训超150万人;实施“领军、紧缺、拔尖、后备”分层培养计划,为14名国家级领军后备人才量身定制培养方案;创新采用“全免费、订单式、包就业”模式,开展川剧、杂技、芭蕾舞等专业人才“双项培养”;建立重庆市本土艺术创作人才库,汇聚了编剧、导演、音乐、表演、舞美等各领域优秀人才。这种以项目带人才、以展演促人才的模式,有效地加速了艺术人才的成熟。

再加上先后出台的《关于支持重庆戏曲传承发展的若干政策》《深化国有文艺院团改革的具体举措》等文件,以及2020年设立的1亿元市级文艺院团激励引导专项资金,重庆为艺术人才提供了政策与资金的精准支持,让本土原创能力持续增强。

回望过去,重庆文艺始终扎根沃土、映照时代,开出绚丽之花;展望未来,重庆艺术事业如同两江之水,奔涌不息。从扎根本土的精品创作到普惠全民的演出服务,从薪火相传的人才培育到走向全国的文化传播,重庆用艺术的力量诠释着城市精神,用文化的魅力凝聚着发展动能,让艺术之花在巴渝大地常开不败。