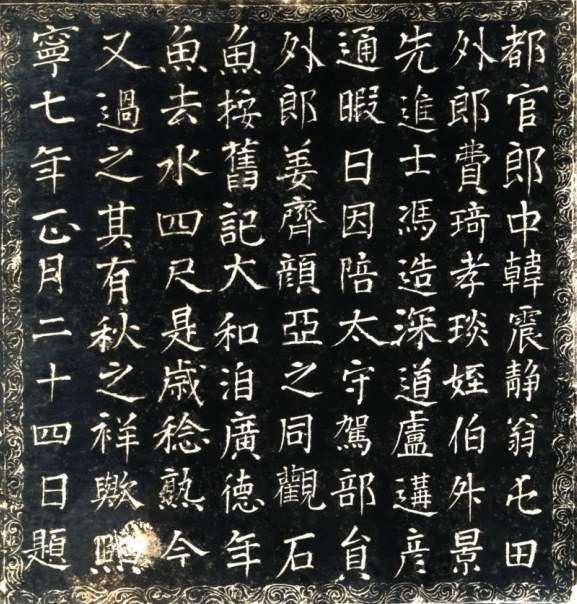

公元1074年白鹤梁题刻《韩震题刻》 (涪陵区档案馆藏)

横卧于重庆涪陵长江江心的白鹤梁,是一道长约1600米、宽10至15米的天然砂岩石梁,仅在每年12月至次年3月枯水期显露真容。这道石梁因独特的地理位置、持续1200多年的系统水文记录以及汇聚历代名家手迹的丰富题刻,被誉为“水下碑林”,联合国教科文组织更称其为“保存完好的世界第一古代水文站”。

白鹤梁题刻始自唐广德元年(公元763年)前,现存165段题刻中,具有明确水文价值的达108段,记录了自唐以来72个枯水年份的水位数据。古人巧妙地以18尾石刻鲤鱼作为水标,其中清康熙二十四年(1685年)重刻的双鲤最具科学价值,其鱼眼海拔高程为137.91米,与现代水文站零点高度惊人吻合。这些系统的记录比长江上首个现代水文站——武汉江汉关站(设立于1865年)早了1100多年。科学家从中分析出长江上游“3—5年小枯、10年或数十年大枯、600年极枯”的水文规律。

1974年,中国代表团在巴黎国际水文会议上提交《涪陵石鱼题刻》报告,使其科学价值获得世界公认。这些千年累积的珍贵数据,为葛洲坝及三峡水利枢纽的建设提供了科学依据,三峡工程175米水位高程的确定,便参考了白鹤梁记录的洪水信息。

白鹤梁不仅是一座水文丰碑,更是一座璀璨的水下艺术宝库。石梁上约3万字的题刻,荟萃了唐、宋、元、明、清及近代300余位名人墨宝。其中,北宋题刻数量最多(98段),书体涵盖篆、隶、行、草、楷各体,颜、柳、苏、黄诸派纷呈。尤为醒目的是北宋大书法家黄庭坚所题“元符庚辰涪翁来”七字,雄健醒目,气势恢宏。

题刻内容或诗或文,围绕“石鱼出水兆丰年”的民间智慧展开思辨。例如,明代涪州太守黄寿所书“时平鸾凤见,石没亦是丰;时乎见,石出亦是凶”,以及张献、刘永良的联句“鱼出不节用,年丰难为丰;鱼没知节用,年凶未必凶”,深刻体现了古人的“民本”思想与对自然规律的深刻认识。除18尾形态各异的石鱼外,石梁上还雕有2尊观音像、1只白鹤及《白鹤时鸣》等浮雕,艺术与科学在此完美交融。

三峡工程的兴建使位于淹没水位线下的白鹤梁面临原址保护难题。经过长达十年的科学论证,最终采用了中国工程院院士葛修润提出的“无压容器”创新保护方案:在题刻原址建造巨大的椭圆形罩体,内部注满经净化的江水以平衡内外水压。该工程成为三峡文物保护中难度最大、科技含量最高、投资最多的项目。白鹤梁水下博物馆建设工程于2003年2月启动,2009年5月18日建成开放。作为世界首座水下题刻博物馆,游客经由自动扶梯下潜至水下40米深处,沿着参观廊道通过23个观察窗,可近距离观赏千年题刻真迹。

涪陵白鹤梁是自然造化与人类智慧共同书写的奇迹,它镌刻着长江1200余年的水文密码,承载着古代科学家、艺术家与民众的卓越智慧。这份深藏江心的“水下天书”,不仅是中国的国宝,更是全人类共享的文化遗产,2008年,白鹤梁题刻被列入世界文化遗产预备名单;2025年,白鹤梁题刻入选《中国档案文献遗产名录》。

从唐代的石鱼水标到现代的水下圣殿,白鹤梁的保护历程展现了人类对文明瑰宝的敬畏与创新,如今,这座承传古今的水下碑林安然存续,它将继续在长江的怀抱中,向世界低语江河的脉动与文明的永恒。